|

Acercad de la ley nacional de Salud Mental. Un malestar permanente

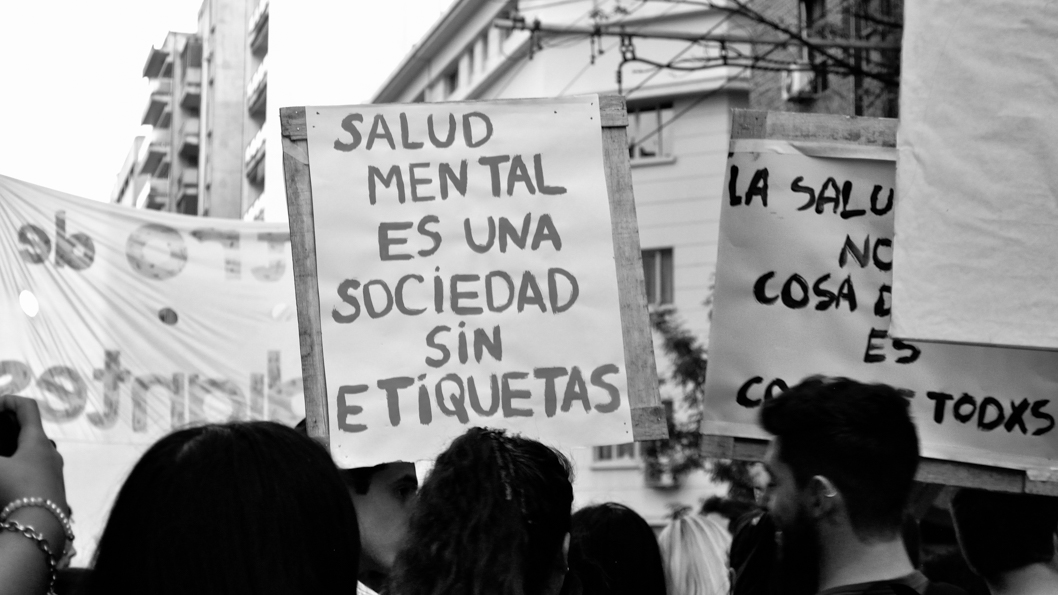

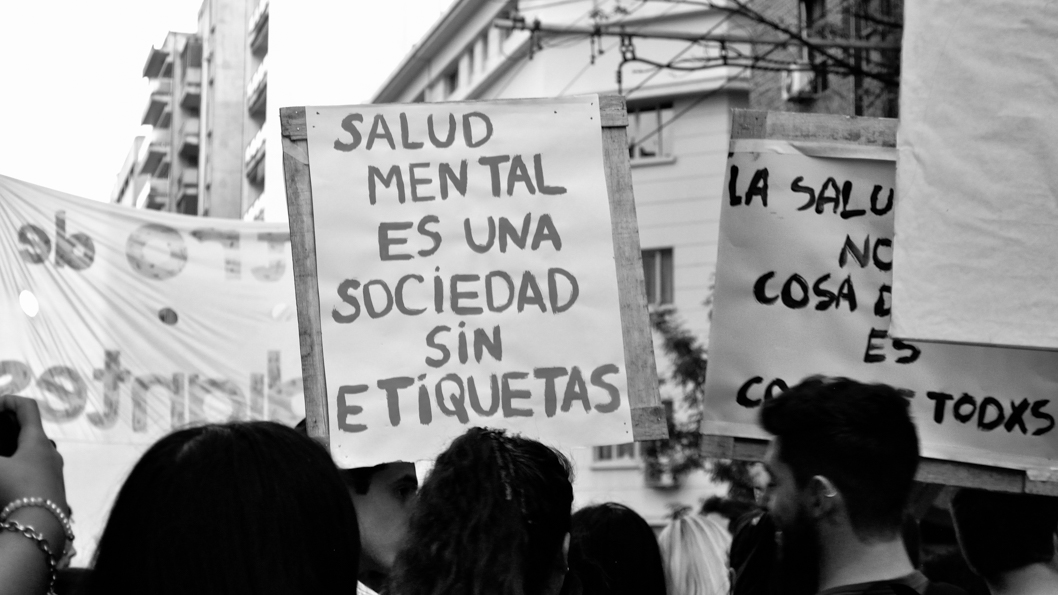

Envueltos en un fuerte cambio de rumbo, provocado por el voto de la mayoría de los argentinos tras un larguísimo proceso electoral, tenemos el desafío de mantener la capacidad de reflexión en un presente híper complejo, donde se entrecruzan diversos intereses, concepciones e ideales sobre la Salud y la Salud Mental.

2024-08-07 En este escenario de drásticos cambios caben las preguntas: ¿Es posible el diálogo? ¿Hay quién escuche? ¿Tiene sentido intentar puentes con las diferencias? Me refiero, claramente, a los responsables de las nuevas gestiones en los distintos niveles de la Salud, pública y privada, pero más aún en términos de políticas en materia de Salud Mental. Como bien sabemos, existe una Ley Nacional de Salud Mental bajo amenaza de desaparición, al menos tal como la conocemos. La ley 26.657 fue discutida en un intenso proceso de consultas en el ámbito parlamentario, habiendo intervenido en la configuración de la misma casi, sino la totalidad, de los agentes que intervienen en sus distintos niveles de acción. Sin embargo, hay quienes sostienen, desde diversas organizaciones, que en el tratamiento quedaron de lado los familiares de los usuarios de los servicios de SM. Es claro que no se puede escuchar a todo el mundo, sino siempre a organizaciones y personas representativas de diferentes sectores. Y además, esa escucha lo es al modo de una fotografía en un momento dado, lo que permite tener una cierta referencia para acercarse e intentar comprender el objeto de tratamiento. En este sentido, la ley estableció una serie de pasos a partir de su promulgación, en diciembre de 2010, los que debían cumplirse en forma sistemática y progresiva, algo que no sucedió en ninguno de los gobiernos sucesivos, en particular la desmanicomialización y la generación de casas de medio camino para pacientes... difíciles digamos, quienes habían sido externados o sobre quienes se promovía su externación. En diciembre de 2020 se venció el plazo previsto para el cierre de manicomios, como así también el plazo para que las instituciones con internación en salud mental presentasen su plan de adecuación a la ley. La pandemia provocada por el Covid 19 contribuyó a la desarticulación de la progresión de estos objetivos, en un marco de aumento de la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, los trastornos en el sueño y el uso de sustancias. En 2019, hace más de tres años, se realizó el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, revelándose que había aún 12.035 personas internadas en 162 instituciones monovalentes de salud mental, públicas y privadas, a las que aún debían sumarse residentes en instituciones para consumos problemáticos. El promedio de tiempo de permanencia en ellas era de 8,2 años, cifra que aumentaba a 12,5 años en el sector público. Una de cada cuatro personas llevaba entonces entre 11 y 90 años de internación. Hoy, al menos, no queda clara cuál es la situación real. Por otro lado, la LNSM estableció una serie de parámetros para las internaciones involuntarias, las cuales deben ser avaladas por al menos dos médicos de distintas especialidades (uno psiquiatra y/o psicólogo) ajenos al entorno del paciente, más una serie de medidas preventivas que limitarían estas medidas. La propuesta del actual gobierno propone que baste la firma de un psiquiatra o un psicólogo para fundamentar y ordenar la internación involuntaria, siempre que se considere que la persona corre riesgo para sí y/o para terceros, aun habiendo pasado la crisis pero sin que hayan cesado las causas que generaron tal situación de emergencia. En otros términos, se facilitarían las internaciones no voluntarias más allá del deseo del paciente de ser externado (hoy, la sola expresión de voluntad por parte del paciente de serlo es “casi” suficiente). Incluso, el defensor podría alegar, sin más, que la persona internada deba seguir estándolo, si se avanza en la nueva ley. Este poder otorgado a sola firma de un profesional, incluso de un no médico o psicólogo, vulneraría uno de los fundamentos de la actual LNSM, que es el predominio de un espíritu interdisciplinar. Los redactores de la ley vigente tomaron en cuenta un sinfín de experiencias abusivas y violatorias de los DDHH en relación a las internaciones involuntarias, a partir de diferentes situaciones familiares e institucionales. Sabemos que la enfermedad mental muchas veces es una ficción para rotular a aquellos que, imposibilitados de acceder a las necesidades básicas que promueven la estructuración del sujeto (acceso a una alimentación decente, salud, educación, trabajo, oportunidades de desarrollo, entramado social humano en síntesis), quedan fuera del sistema. Sin embargo, en el transcurrir de más de una década de la vigencia de la LNSM 26.657, muchos profesionales, en particular psiquiatras, empezaron a cuestionar los impedimentos legales en casos realmente graves. También se sumaron críticas a la disolución de instituciones de internación. Algunas asociaciones de psiquiatras venían pidiendo mayor flexibilidad a la hora de la internación, lo mismo que ONGs como "La Madre Marcha". Esta ONG está integrada por Marina Charpentier, madre del cantante conocido como Chano, de Tan Biónica, y por Stella Maurig. El hijo de Maurig se suicidó de un tiro luego haber pasado infructuosamente de internación en internación, sin que lograse jamás un tratamiento que, sólo quizás, le hubiese salvado la vida. Este creciente malestar atraviesa en forma horizontal a profesionales enrolados en diferentes espacios ideológicos y hasta partidarios, del mismo modo que en su momento lo fue la brecha entre celestes y verdes en materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), lo que demuestra que la simplificación entre unos y otros es un imposible imaginario. Lo que no pareciera ser una complejidad y salta a las claras, sería la falta de fondos suficientes para la constitución de centros de atención bien equipados, con personal suficiente y bien remunerado. De todos modos, aunque muchos sostengan que con esto bastaría para evitar las internaciones, nada indica que -en situaciones graves- esto sea condición suficiente. La crisis económica, por otra parte, enfermedad crónica de la Argentina a estas alturas, ha provocado que muchos profesionales de la Salud Mental dejasen de atender en los diversos sistemas de atención, debido a la mala remuneración, pero también a la creciente aparición de casos cada vez más graves y complejos de abordar. En el sistema primario también hay mucha demanda de atención, pero a la vez escasa cantidad de profesionales especializados. Más allá de las nuevas propuestas en materia de la LNSM, es evidente que además de las posiciones profesionales, se encuentra el sufrimiento de los familiares y de los propios pacientes, frente a los cuales parece no haber respuestas totales del sistema que se adapten a las siempre elusivas "¿demandas?" de atención. Aunque lo cierto es que, en materia de SM, sigue habiendo mucho por hacer. Frente a las preguntas iniciales, entre la confrontación y el diálogo, es evidente que la vía sigue siendo la batalla en ámbitos de decisión de en materia de políticas públicas en Salud Mental. Esto es es lograr el debate tantas veces como se pueda de las leyes y normas en las comisiones respectivas del Congreso Nacional y las legislaturas así como también en los ámbitos ministeriales. En ese sentido, las instituciones tienen que animarse a intervenir aún más en estos terrenos políticos, contraponiendo a ciertos lobbies el discurso de la praxis psicoanalítica, proponiendo alternativas, por ejemplo. Pero también, se trata del cumplimiento de las leyes en sus cometidos, aunque a veces, como parece haberlo demostrado el sinuoso camino de la actual LNSM, sea algo dificultoso. Mientras escribía este breve artículo, me fue ganando la idea de que iba redactando un texto ambiguo, pero mi problema es que me resulta inaceptable -por lo menos a nivel personal- aceptar una posición global y única en relación a las internaciones involuntarias. No podía dejar de pensar en aquellos sujetos decididos a la destrucción… ¿qué se hace con estas personas? Después de algunos años de recorrido profesional, y en el estado actual de cosas, comparto con muchos colegas en que hay situaciones que precisan de un continente físico y continuado en casos graves que pueden terminar en muerte. Sólo hay que googlear para encontrar casos de este tipo. Pero, a la vez, hay que garantizar una atención de calidad profesional; y sabemos muy bien que para esto se necesita asignación de presupuesto. Entonces no hay ambigüedad en relación a la cuestión de las internaciones, mi posición radical es que no se puede ser taxativo en una u otra línea de pensamiento porque, como analista, y como psicólogo, uno sabe que cada caso es particular y cada sujeto tiene su circuito pulsional absolutamente diferente del de los otros sujetos, por más que puedan pensarse en generalizaciones epocales o sistémicas. Sabemos muy bien que en el abordaje del sufrimiento humano muchas veces la implementación de dispositivos se vuelven lejanos a la consideración de la persona como sujeto, convirtiéndolo en objeto simplificado bajo la rotulación diagnóstica que impide su tratamiento desde la perspectiva de la complejidad, la transdisciplina y la multicausalidad. En ese sentido, creo que seguirá siendo tarea de toda la heterogénea comunidad de profesionales del campo de la Salud Mental intentar arribar a dispositivos y sistemas que puedan alojar estas difíciles problemáticas sin caer en definiciones tajantes en uno u otro sentido, sino permitiendo cierta flexibilidad adecuada a cada caso particular, pero con las suficientes garantías para evitar excesos en cualquier sentido. COMENTARIOS |

Articulos relacionados